Die Ausstellungseröffnung beim Kulturkreis Grafenau war sehr gut besucht.

Corinna Steimel, Leiterin der Städtischen Galerie Böblingen hielt die Eröffnungsrede.(Text s.unten)

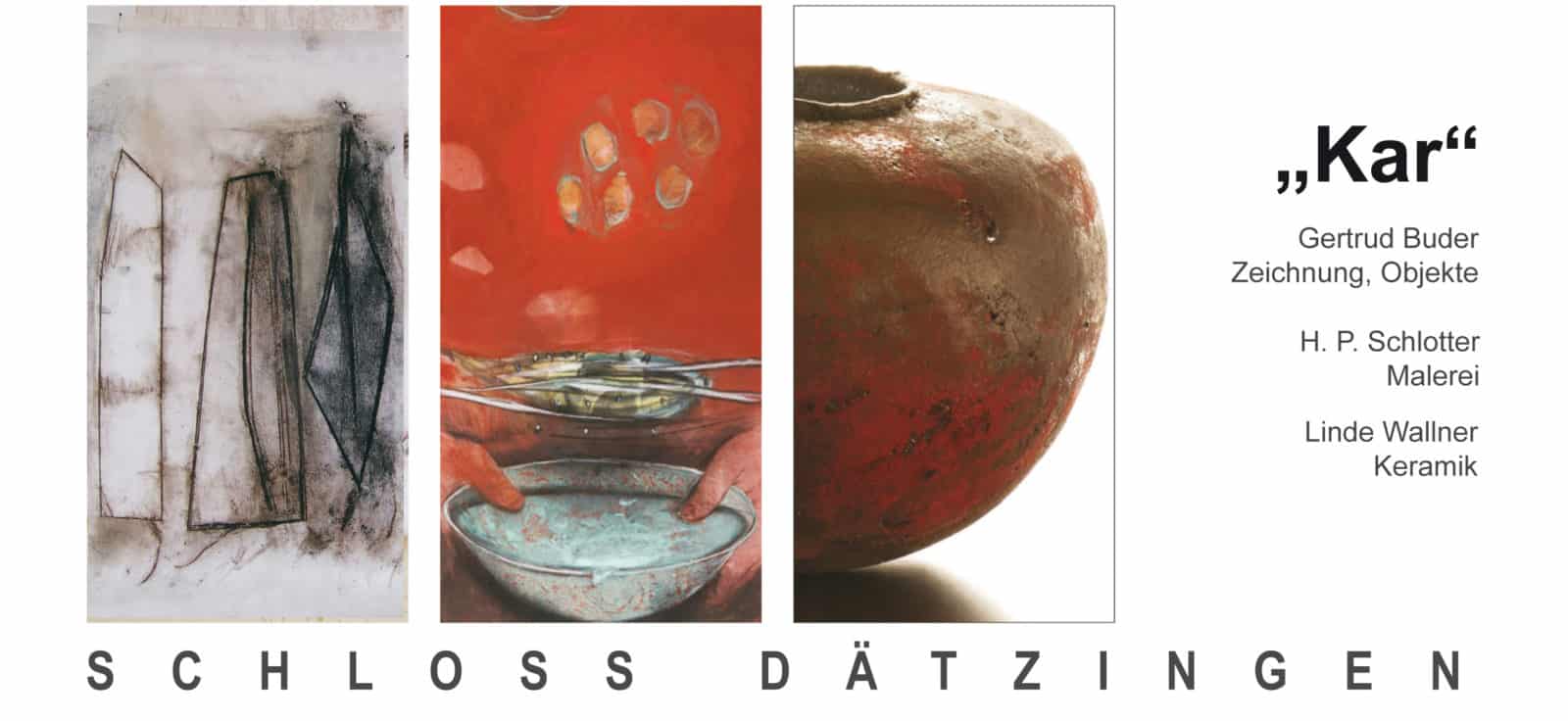

Das Photo zeigt H.P.Schlotter und die Künstlerinnen Gertrud Buder und Linde Wallner

sowie Rita Graf vom Kulturkreis.

Die Ausstellung ist bis zum 18.3. zu den Ausstellungszeiten zu sehen.

Ausstellungseröffnung “Kar”

mit Gemälden, Zeichnungen, keramischen Objekten, Skulpturen und Installationen von den drei Künstlerpersönlichkeiten Gertrud Buder, Linde Wallner und Horst Peter Schlotter

Bevor wir uns den ausgestellten Exponaten und Werkgruppen der Ausstellungsbeteiligten eingehender widmen, wollen wir zur besseren Orientierung zunächst den Titel der Schau genauer betrachten.

Denn „KAR“– auf den ersten flüchtigen Blick wenig mehr als eine aus drei Buchstaben bestehende Silbe – hat es bedeutungstechnisch in sich.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, mich jedenfalls hat das Wort, als ich es auf der Einladungskarte erstmals gelesen habe, zum Grübeln gebracht. Zugegebenermaßen dachte ich zuerst: „Kenne ich nicht, gibt es nicht“.Mir erschien es seltsam, einen solchen Titel zu wählen, denn eigentlich will man als Ausstellungsmacher doch so viel wie möglich in die Überschrift der Schau setzen, um damit im besten Fall das Interesse oder zumindest Neugierde der potentiellen Besucher zu erwecken.

Aber, das mir unbekannte Wort hat mich aufgrund seines geheimnisvollen Klangs gedanklich weiter beschäftigt. Ich wollte hinter das Geheimnis kommen, es mir inhaltlich erschließen und habe dafür einige Überlegungen angestellt.

„Karaffe“, war glaube ich im Nachhinein mit Unterstützung der abgebildeten Bilder auf der Einladungskarte eine der ersten Assoziationen.

Ein Privileg, wenn man als Rednerin engagiert wird, ist vor allem, dass man ohne Scheu nachfragen darf. Und das habe ich dann auch ziemlich bald, mit meiner Weisheit am Ende aber wissbegierig wie ich bin, getan. Horst Peter Schlotter, der sich für den Titel stark gemacht hatte, schickte mir seine Erläuterungen dazu, die da gekürzt und frei wiedergegeben lauten:

„Kar“, oder auch die länger gesprochenen Varianten „Kahr, Kaar“ (also mit H oder Doppel-A geschrieben) sind alte germanische Worte für im weitesten Sinne geschirrartige Behältnisse oder Gefäße jeglicher Art. Es leitet sich etymologisch, also vom Wortstamm her betrachtet, von „kas“, dem gothischen Wort „Vase“ oder nach der Umlautung des „s“ vom althochdeutschen „char“ ab (was mit „ch“ am Wortanfang geschrieben wurde) und welches „Trog“ oder „Krug“ meinte.

Wenn man „Kar“ in der bequemsten Suchmaschine der Welt, bei Google, eingibt, wird folgende, heute gebräuchliche Wortverwendung ausgespuckt, ich zitiere:

„Als Kar (in Klammer Talform) (frz. cirque, engl. corrie) bezeichnet man kesselförmige Eintiefungen an Berghängen unterhalb von Gipfel- und Kammlagen, die von sehr kurzen Gletschern (Kargletschern) ausgeschürft worden sind.“

Mit diesen Erläuterungen sind jedoch nur wenige Deutungsebenen des Ausgangswortes „Kar“ erfasst, denn es gibt noch unzählige weitere, die durch die Zeitläufte hindurch mit Veränderungen, sowohl des Wortstamms oder der Wortbedeutung einhergehen – und damit sind wir bei einem der springenden Punkte hinter der Ausstellungsintention angelangt.

Denn wie die Änderungen der Sprache abhängig von der Zeit, haben wir es auch in unserem täglichen Dasein mit Veränderungen oder Verwandlungen, oder schöner ausgedrückt, mit Metamorphosen, zu tun.

Momentan ist beispielsweise der so genannte „digitale Wandel“ in aller Munde, dem wir uns in allen möglichen Lebenslagen und Lebensbereichen anzupassen haben. Falls wir das nicht können oder wollen, laufen wir schlichtweg Gefahr, schneller zu veralten oder auf dem Abstellgleis zu landen, als wir je geahnt hätten.

Eine kleine Anekdote sei mir am Rande gestattet: Ich erinnere mich noch gut ans Ende meines Studiums. Seither ist kaum ein Jahrzehnt vergangen. Damals hätte ich es mir niemals getraut zuzugeben, dass ich in der Internet-Suchmaschine Google etwas „nachgeschaut“ habe. Weil so etwas war regelrecht verpönt.

Wenn ich Ihnen heute jedoch gesagt hätte, dass ich das Wort im Wörterbuch oder Lexikon nachgeschlagen habe, hätten Sie mich wahrscheinlich alle ungläubig angeschaut. Um es also ganz wertfrei auszudrücken: Die Zeiten ändern sich eben und Leben heißt Veränderung – und diese Gewissheit, oder auch dieser Lernprozess, ist in allen von uns angelegt.

—————

Uns haben sich also mit den vorangestellten Verständnisvorgaben des Titels schon zwei Bedeutungsebenen erschlossen und wir sind gewappnet, um zusammen auf Entdeckungstour durch die Ausstellung zu gehen.

Wenn wir die überwiegend in diesem Raum arrangierten, dreidimensional geformten und anschließend gebrannten und versiert glasierten Keramikkunstwerke der in Herrenberg lebenden und arbeitenden Künstlerin Linde Wallner betrachten, sehen wir vor allem Behältnisse in Form von Schalen, Schiffchen und Schüsseln, kugelförmig, turm- oder stelenhaft in Ausprägung vor uns.

Indem die Künstlerin die uralte Technik der Keramik, teilweise auch bezeichnet als „Irdengut“, heranzieht, und ihren Keramikkunstwerken ein wie bei Grabungsfunden bruchstückartiges Aussehen verleiht, vereint sie die gesamte, tradierte Menschheitsgeschichte in ihren Arbeiten, auf der Meta-Ebene.

Demnach fasst sie die Gefäßform sinnbildlich als die früheste aller Formgebungen, die Urform auf. Ihre Keramikarbeiten wecken nicht nur Gedanken an den funktionalen Zweck zur praktischen Aufbewahrung von Materiellem, wie etwa der lebensnotwendigen Nahrung, sondern können im metaphorischen Verständnis auch als Sammelbehälter für Ideen, als Auffangbecken für Träume oder als Gedächtnisspeicher für Erinnerungen stehen.

Ihre relativ neue Arbeit hier vor uns heißt „Logbuch“, ergänzt könnte es werden mit „des gelebten Lebens“. Denn in dieser dreiteiligen, von zwei Seiten ansichtigen Rauminstallation zeichnet die zurückhaltende Künstlerin die Spuren eigener Lebensstationen nach. Eingebettet als farbig untermalte Eindruck kann man z. B. die Spitzen ihres Brautkleids, das sie in sehr jungen Jahren getragen hat, erkennen.

Die 1943 in Stuttgart geborene Künstlerin hat sich der komplizierten Technik der Keramik seit Ende der 1970er-Jahre verschrieben. Obwohl diese künstlerische Ausdrucksweise seit jeher eher im Schatten der Malerei oder Bildhauerei stand und noch steht, war Linde Wallner seit Anbeginn vom Transformations-Prozedere, das dem keramischen Werkstoff innewohnt, begeistert – denn das Element Zufall spielt beim Brennvorgang immer mit und so spielt auch eine gewisse Offenheit gegenüber dem Endergebnis immer eine Rolle. Gleichermaßen ist Linde Wallner fasziniert von einem Herstellungsverfahren, das (wie bereits angedeutet) auf jahrhundertealte Überlieferungen zurückgeht.

Die Herstellung von Gefäßen, Skulpturen und anderen Werkstücken aus Keramik weist nämlich eine lange kulturgeschichtliche Entwicklung auf, die sich in einer seit dem 11. Jahrhundert vor Christus belegten Tradition in Japan widerspiegelt. Seit der Neuzeit tendierte die Entwicklung der Keramik hierzulande stark zur kunsthandwerklichen Herstellung und ging zunächst in Richtung industrieller Massenfertigung, um den wachsenden Bedarf an Gebrauchsgegenständen und dekorativem Geschirr durch das Bürgertum zu decken.

Die als Einzelstücke in einem Atelier oder Werkraum entstehende Kunstkeramik dagegen tritt erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch den Einfluss vor allem ostasiatischer Keramik und in der Aufbruchsstimmung der Strömung des Jugendstils in Erscheinung. Vor allem die japanische Gefäßkeramik in ihrer freieren Formgebung, ihrem unkonventionellen Umgang mit dem Material Ton und den experimentellen Möglichkeiten der Glasurgestaltung regten die Pioniere der modernen Keramikkunst an. Wie wir alle wissen ließ sich davon auch Pablo Picasso inspirieren und schuf parallel zu seinem grafischen und malerischen Werk in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts bedeutende Keramikskulpturen.

Die individuelle Oberflächensprache von Linde Wallners Kunstwerken ist besonders hervorzuheben: gröbere, körnige Strukturen treffen auf glatt polierte Flächen, die wiederum mit einer feinzisellierten, abstrahierten Zeichensprache und locker gezogenen Liniengefügen übersäht sind.

Oftmals sind ihre Objekte begleitet von einer tiefen Farbigkeit, einem mattierten Gelb, tiefdunklem Blau, einem fast Schwarz anmutendem Braun und vor allem einem immer wiederkehrenden, intensiven weil hochprozentig eisenhaltigen Rot.

Jemand sagte einmal über die Art des Arbeitens von Linde Wallner, es rufe das Vorstellungsbild einer Archäologin hervor, da ihre Objekte, „wie Landschaften wirken, die auch als Körper gelesen werden können, und Eindrücke von alten Hölzern, prähistorischen Funden, Behausungen, Rinden oder Flechten heraufbeschwören.“

——————

Die Bezeichnungen „Flechten“ und „Behausung“ eröffnen im Kontext unserer Ausstellungsthematik eine weitere wichtige Bedeutungsebene und leiten gleichzeitig elegant über zur nächsten teilnehmenden Künstlerin, namens Gertrud Buder.

Gleich hier an der Front sehen wir ihre Wandinstallation REGALLAGER oder LAGERREGAL. Je nachdem, ob von hinten oder von vorn gesprochen. Eine Zeichenkette, die vorwärts wie rückwärts gelesen ein- und dasselbe Wort ergibt, wird Palindrom genannt, eine besondere Form des bekannteren Anagramms. Aber das nur so nebenbei.

Nun sehen wir hier wie in einem Schrank gelagerte, auf Regalen geschichtete und nebeneinander gestapelte Gefäße vor uns. Jedoch nicht in greifbarer Form, sondern in ihren Umrissen. Das verwendete Material der Künstlerin ist hier ausschließlich Gras. Faszinierend für den Betrachter ist, wie zart sich dieser Naturwerkstoff als Zeichenmaterial herausstellt. Die einstmals in der Landschaft gewachsenen, nun getrockneten Grashalme scheinen regelrecht als abstrahierte Formen der Gegenstandswelt weiterzuwachsen.

Die 1952 in Memmingen geborene Textilkünstlerin, Designerin und Kunsthandwerkerin Gertrud Buder erhielt von 1972 bis 1974 eine Weberei-Ausbildung an der Webschule Sindelfingen. Im Anschluss daran studierte sie bis 1979 an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart das Fach „Textilgestaltung“.

Schon an diesem kreativen Karriereweg kann man ableiten, dass es der Künstlerin um die Stofflichkeit ihrer herangezogenen Werkmaterialien, das Gewebe im Allgemeinen und um deren „Webeigenschaften“ im Besonderen geht. Wie Leinen ist auch Gras ein gewachsenes Material. Das genaue Beobachten, die experimentelle und auslotende Herangehensweise, die das biegsame und doch brechbare Material fordert, die Bedingungen, die dieser Werkstoff in der sorgsamen Behandlung stellt, das Ausprobieren und Ausreizen von Positionierungen nennt die Künstlerin als Triebfedern ihres Schaffens.

Von einer philosophischen Dimension ist die Botschaft, die uns die Installation intuitiv vermittelt. Sie zwängt den Halmen nicht die Umrissform der konturiertenBehälter und Gefäße auf, zügelt sie oder zwängt sie in ein Korsett, sondern gibt ihnen den nötigen Freiraum, sich in ihrer von der Natur vorgegebenen Struktur zu entfalten. „So nah wie möglich an der Gegenstandsform, so frei wie nötig in der Formfindung“, das ist das spannungsvolle und beeindruckende Element hinter der Umsetzung.

So werden wir Betrachter in unserem Bedürfnis nach sorgsamem Umgang durch den seitlich stehen gelassenen Grashalm-Bund nahezu dazu verleitet, an der ruheverströmenden Installation „weiterzubauen“.

Wenn wir nun ein Stück weiter gehen, sehen wir, dass sich die Beschäftigung mit Gräsern bei Gertrud Buder seit 2004 verstärkt anbahnte und anhand ihrer Frottagen, die eigentlich ähnlich wie Skizzen gelesen werden könnten, konsequent fortentwickelte.

Sie alle kennen diese schon zu Kindheitstagen beliebte Technik (abgeleitet von dem französischen Wort frotter für „reiben“). Bei der Frottage wird die Oberflächenstruktur eines Gegenstandes durch Abreiben mittels Kreide oder Bleistift auf ein aufgelegtes Papier übertragen. Die Abreibung ist eine alte Drucktechnik, deren künstlerisches Potential von Max Ernst ab 1925 für die Bildende Kunst neu entdeckt und weiterentwickelt wurde. Der Legende zufolge hatte der Maler, Bildhauer, Zeichner und Grafiker, übrigens ein Autodidakt auf dem Gebiet der Kunst, ungeheure Angst vor einem leeren Blatt Papier oder einer unbemalten Leinwand. Mithilfe halbautomatischer Techniken, zunächst der Frottage, dann der Dekalkomanie, auch Farbabklatschverfahren genannt, oftmals in Kombination mit der Collage, überwand der wichtige Mitbegründer der DADA-Bewegung seine Furcht und wurde zu unnachahmlichen Meisterwerken angeregt.

Bei den mit schwarzer Kreide frottierten Serien von Gertrud Buder hat die Künstlerin an der Oberfläche der Gräser, den Wurzeln, Halmen und Blüten, entlang gestrichen, teilweise mit Unterbrechungen und unter Einbezug der Bruchkanten.

Auch hier wird die Rücksicht der Künstlerin auf die inhärente Eigenständigkeit des verwendeten Naturmaterials erkennbar. Indem sie die Abriebe sporadisch von der Kontur der Kanten und Brüche abweichen lässt, entstehen Konstrukte, welche Spannung zwischen Flächigem und Linienhaftem erzeugt und Dynamik durch Kraftkonzentrationen aufbaut. Das schwerpunktmäßige Verschieben von Formungen und Gewichtungen setzt variationsreiche Blickfänge, wie an der Folge der drei Blätter hier links für uns Betrachter visuell wunderbar nachzuempfinden ist. Die Fingerabdrücke, die sich beim Entstehungsprozess mal sichtbarer, mal weniger deutlich abbilden, stören dabei keineswegs. Verstanden als Spuren gehören sie mit zur Arbeit und lassen den Bearbeitungsvorgang des Bildträgers noch deutlicher hervortreten.

Aber nicht nur mit dem natürlichen Werkstoff Gras arbeitet Gertrud Bruder, wie man an den Objektarbeiten hier vorne sieht. Auch zieht sie Fundstücke aus dem Alltäglichen heran, wie hier rechts beim Wandobjekt „Innen“, in der sie aus dem Gärtnereibereich die Begrünungsmatte aus Kunststoff heranzieht und wiederum mit Gras, plus Rosshaar und Baumwolle kombiniert.

Eigentlich verwebt sie die verschiedenen Materialien zu einem abstrakten Gebilde miteinander, blickt man jedoch hinüber zur Rauminstallation „Zelt“, bei der schätzungsweise etwa 360 Kaffeefilter aneinander genäht wurden, bekommt man unwillkürlich beim Blick zurück die Assoziation an eine Tasse mit dampfendem Inhalt.

Im Gegensatz zum Behältnis, das Flüssigkeiten und Speisen aufnimmt, weist das Zelt zwar die umgekehrte Form auf, beherbergt aber ebenso etwas, üblicherweise Menschen und ihre diversen Besitztümer.

So ist die Zeltform auch ein gebräuchliches Symbol für Familie, Schutz, Geborgenheit und Heimat geworden. Die Künstlerin hat es im Jahr 2010 geschaffen, nachdem sie rund zehn Jahre Kaffeebeutel gesammelt und getrocknet hatte.

Und nein, ich habe es auch gleich gefragt, die Künstlerin ist nicht süchtig nach Kaffee. Es reichte ihr eine Tasse am Tag, um so viele Filter zusammenzubringen.

————–

Denn nun kommen wir zum einzigen Mann im Ausstellungsbunde, oder, verzeihen Sie mir bitte den Kalauer, der einzig und allein dem Ausstellungsthema entsprungen ist: zum „Hahn im Korb“.

Horst Peter Schlotter, 1949 in Stuttgart geboren, studierte ebenfalls an der dortigen Kunstakademie, bei den Professoren Peter Grau und dem begnadeten Zeichner Gunter Böhmer.

Für seine anmutige Malerei verwendet der Künstler niemals vorgefertigte Acrylfarbe aus der Tube, sondern mischt die Pigmente mit Acrylbinder an. Daher bekommen die Oberflächen ihren einzigartigen und somit sehr haptischen Reiz. Die Gemälde des Künstlers bestechen durch ihre satte Farbwahl, oftmals benutzt er Komplementärkontraste wie sie Blau zu Gelb oder Rot zu Grün ergeben.

Als Vorlagen für seine Bildfindungen dienen ihm Fotos, aber auch die Formen antiker, römischer und griechischer Behältnisse oder alter chinesischer Kulturgüter. Bei seinen Titelgebungen lässt er sich häufig von geflügelten Worten oder Redewendungen, zuweilen auch von der Literatur inspirieren, was etwa bei seinem Gemälde „In Stücken in der Zeit treiben“, ein Ausspruch von Robert Musil, der Fall ist.

Der Bildinhalt, der ihn durchweg fasziniert, ist das Thema des Gefäßes und damit einhergehend das des Auf- und Bewahrens. Ob als Schale, Schüssel oder als Vase gemalt, es umgibt sie immer eine Aura von etwas Geheimnisvollem, Höherem.

Ein Motiv, auf das Horst Peter Schlotter in letzter Zeit wieder verstärkt zurückgekommen ist, ist zudem der Kopf. Man erkennt ihn in Verbindung mit zwei archaisch anmutenden Gefäßen beispielsweise in dem Gemälde „Trias“, im Original zu sehen einen Ausstellungsraum weiter vorne, aber auch auf seinem zweigeteilten Bild „Fundstelle“ in diesem Raum.

Das Bild des Kopfes wird dabei verstanden als das Behältnis, in dem alle Erinnerungen, Erfahrungen und Erlebnisse, alles, was wir als Menschen je gehört, gesehen oder gefühlt haben, aufbewahrt wird.

Der im Raum Karlsruhe lebende Horst Antes, mittlerweile schon ein moderner Klassiker, der für seine Kunstfigur des Kopffüßlers weltberühmt geworden ist, teilt H.P Schlotter zusammen mit nicht wenigen Künstlern die Faszination für dieses Bildmotiv und fasste seine eigene überbordende Begeisterung für das Kopf-Thema, welches er später konsequent zum Haus-Thema weiterentwickelte, schlagwortartig zusammen, ich zitiere:

„Im Kopf kann alles passieren“.

In seinen Gemälden greift H.P. Schlotter zudem mit Vorliebe die traditionsreiche Stillleben-Malerei auf, die jedoch in der Gattungshierarchie seit der Mitte des 17. Jahrhunderts nach der Historie und dem Porträt, noch hinter der Genre- und Landschaftsmalerei und somit als rangniedrigste Kategorie eingestuft wurde.

Im Grunde ist diese Aufteilung (was übrigens auf zahlreiche von uns Menschen gemachte Kategorisierungsversuche zutrifft), geradezu absurd. Früher wurde von dem Belebten hin zum Unbelebten gewertet, da man glaubte, daran das künstlerische Vermögen ableiten zu können. Die Historienmalerei beinhaltet ja meist mehrere dem Leben nachempfundene Menschen, oft dargestellt in einer Landschaft oder einem durchgestalteten Raum. Das Stillleben hingegen, das sich erst seit etwa 1600 als autonome Gattung etablierte, zeigt wie die Bezeichnung schon suggeriert, unbewegliche und leblose Gegenstände.

Wie gesagt, es ändern sich (in diesem Fall glücklicherweise) die Zeiten. Das Stillleben als hochkonzentrierter Ausschnitt der Gegenstandswelt ist heute beliebter denn je. Die althergebrachte Einteilung gilt als verworfen und niemand, ausgenommen wir „Kunsthysteriker“, würde sich noch an diese einstige Wertung erinnern.

Vergleichbar mit Linde Wallner in ihren Keramiken, nähert sich auch H.P. Schlotter wie ein Archäologe seiner Malerei an, ein bereits erwähntes Bild ist demnach nicht zufällig „Fundstelle“ betitelt, was natürlich von seiner speziellen Vorgehensweise herrührt: Schicht für Schicht werden die Farbaufträge nämlich aufgetragen oder freigelegt.

Untere Schichten bleiben sichtbar stehen oder sie werden voneinander überlagert. Auch benutzt er hin und wieder Schablonen, die er auf den bereits frei bemalten Bildträger appliziert.

In diesem Zusammenhang stehen vor allem seine Papierarbeiten, in denen er die unter den Schablonenformen stehen gebliebenen „Inhalt“ mit dem später dazugekommenen „Hintergrund“ ummalt. Nicht selten überdeckt der Künstler zuvor gefundene Kompositionen, was von seiner palimpsestartigen Auffassung gegenüber der in Schichten aufgebauten Malerei erzählt.

Ist nicht auch das Wort „Geschichte“ vom selben Wortstamm abgeleitet und bedeutet im ureigensten Sinn eine „Anhäufung von Schichtungen“?

Demgemäß fertigt der Künstler seit nunmehr bald 30 Jahren jeden Tag mindestens eine vom aktuellen Tagesgeschehen und vom Zeitgeist inspirierte „Tagebuchzeichnungen“ auf spielerische Weise aus und bindet sie in einem tagebuchähnlichen Skizzenbuch. So entstanden kontinuierlich 3-4 Künstlertagebücher pro Jahr.

Eine Kostprobe können Sie sowohl bei dem gerahmten Buch hier bekommen, zudem hat der Künstler auch eines zum Durchblättern ausgelegt. Ein sehr lohnenswerter Einblick in ein Künstlerleben.

————-

Wir haben nun zwar einen viel zu kleinen, aber in der Kürze dennoch einen ergiebigen Eindruck von drei Künstlerpositionen bekommen, die allesamt wesentliche Themen der Menschheitsgeschichte, Zeit und Metamorphose, in ihren Werken widerspiegeln, allesamt mit dem darüber schwebenden Symbol eines Behältnisses zum Bewahren, dem geheimnisumwobenen „KAR“, das beruhigenderweise dafür sorgt, dass nichts verloren geht.

Mit diesen Schlussworten möchte ich Sie entlassen, bedanke mich vielmals und vor allem bei den Künstlern für diesen einmaligen Ausstellungsgenuss, freue mich über Ihr geduldiges Zuhören, und wünsche im Anschluss noch viele gute und vertiefende Gespräche.