5.3.-25.3 Förderkreis Kunst Schönaich, Rathaus:

H.P.Schlotter

„Bilder, Objekte, Skulpturen“

Vernissage 4.3.2018

Irene Ferchl bei ihrer Einführung

H. P. Schlotter, Bilder – Objekte – Skulpturen

Zur Ausstellung im Rathaus Schönaich am 4. März 2018

Ohne Titel oder Von den Denkwürdigkeiten eines Künstlers

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,

lieber Peter,

ich freue mich sehr, an diesem frühlingshaften Sonntagmorgen, in dieser schönen, großen und ungemein vielseitigen Ausstellung sprechen zu dürfen. Nur eines ist merkwürdig, fast ein wenig irritierend: Sie trägt keinen Titel.

Gab es das schon mal? Wo Peter Schlotter doch derart einfallsreich ist, was die Benennung seiner Arbeiten angeht, geradezu titelverliebt!

Von den achtzig Bildern, Skulpturen und Objekten, die Sie hier sehen, sind beinahe alle benannt: mindestens schlicht beschreibend – als Schale, Tisch, Stillleben, Figur, Gefäß –, meistens phantasievoll und Assoziationen anregend: »Jetzt ist es vorhanden«, »Bits and Pieces«, »Macht und Pracht«, manchmal hintergründig belehrend: »Hybrid« oder »Chrysalis«, nicht selten poetisch: »Ort unerreichbar«, »Memoria della Memoria«, oft anspielungsreich: »Ceci n’est pas« »My Back Pages«, »Die Spur erschöpfter Dinge« …

Wir kommen darauf zurück.

Eigentlich hätte ich Peter Schlotter danach fragen können, ich habe es schlicht vergessen, sogar, als ich ihm versprach, bis heute Morgen über den Titel für ein unbenanntes Bild nachzudenken …

Schalen, Vasen, Urnen

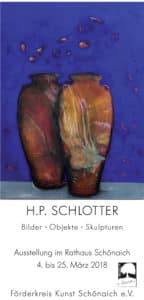

Lassen Sie uns gemeinsam einen kleinen Rundgang unternehmen, beginnend mit dem großformatigen »Gefäßpaar« von der Einladung und einigen Bildern mit Schalen, die bei Schlotter seit vielen Jahren ein häufig verwendetes, fast kann man sagen: zentrales Sujet bilden.

Zuerst waren es Schalen von zeitlos perfekter Ästhetik: schwarz, gefüllt mit Blau oder mit luftigen Wänden wie aus Nichts, später gelb.

Diese Schalen, nach dem alten Wort für Gefäß „Kar“ genannt (vgl. die derzeitige Gruppenausstellung in Dätzingen), sind archaische Gegenstände, Behältnisse, die die Menschen der Frühzeit geformt haben, um daraus zu trinken, daher uns so selbstverständlich. Zudem als Halbkugel wohl die denkbar harmonischste Form überhaupt: bergend, schöpfend, präsentierend, mit einer vagen Konnotation von Weiblichkeit.

Gelegentlich findet sich Geflochtenes, Korbähnliches, worin etwas bewahrt oder eingefasst wird; seit einiger Zeit tauchen auf den Gemälden Vasen auf, die, von chinesischer Provenienz und fast figürlichem Umriss, ihren Inhalt mehr verbergen als zeigen. Mir scheint, dass diese uns so vertrauten, klassischen Vasenformen – bauchig, mit kleinen Henkeln unterhalb des Randes – unter dem Einfluss von Griechenlandreisen neuerdings eine Anmutung von Amphoren erhalten haben, sie könnten Vorratsbehälter sein. Peter Schlotter sprach bei unserem Rundgang von dem »Urnencharakter« dieser Gefäße, die der Aufbewahrung von Tagesresten dienen …

Vielleicht ist es unnötig zu betonen, dass es hier nicht um die Darstellung realer Objekte geht, sondern um das Thema der Malerei selbst. Man muss wissen, dass hier zunächst eine Leinwand bemalt und dann im zweiten Schritt mit der Vasenform (teils nur ihrer Silhouette) übermalt wurde, anders formuliert: Inhalt oder Dekor des Gefäßes sind die Untermalung, die die Übermalung bestimmt. Das heißt: die Vasenform ist voller Malerei oder: Der Malprozess selbst wird in Gefäße gefüllt.

Und wir lassen uns wunderbar täuschen über Räumlichkeit.

Das gilt nicht nur für Gefäße, sondern genauso für die Dinge, seien es Blätter, Früchte Schoten, blaue Stücke, fliegende Teile. Kein Objekt ist starr fixiert: es fällt oder steigt oder schwebt. Noch ein Stillleben wirkt in seiner Schwerelosigkeit lebendig und nur für diesen Moment ausbalanciert, denn in der nächsten Sekunde könnte sich alles verändern, zerfallen, zerfließen, aufbrechen oder sich wieder neu zusammenfügen.

Man muss nicht eigens betonen, dass die Gegenstände für Horst Peter Schlotter nicht Selbstzweck sind, sondern dass er sie zum Anlass nimmt, Farben und Formen zu erproben, lustvoll mit ihnen zu spielen, sie in Bewegung zu setzen oder zum Innehalten zu zwingen – und sie dabei ein Eigenleben entfalten lässt. Statik und Labilität ist sein Thema, wie es früher und teilweise neuerdings wieder das Wachsen von Pflanzlichem oder das Unterwegssein von Gehäusen war.

Betrachten Sie einmal die »Tischrunde«. Ist man nicht verführt, von einem halben Dutzend ernsthafter Gestalten zu sprechen, die sich ihre schwarzen Köpfe zerbrechen über den Inhalt der vor ihnen stehenden Schalen? Die Köpfe sind mit einer Art Nimbus versehen, der jedoch statt der Heiligkeit die Physiognomie markiert. Und alles auf diesem »Paarbild« ist in seltsamer Bewegung …

Wenigstens kurz erwähnt sei hier, dass nicht wenige Arbeiten von Schlotter schon seit den neunziger Jahren »Doppelbilder« oder »Paarbilder« sind, das heißt: sie bestehen aus zwei Leinwänden, die gleich oder verschieden breit sind, parallel bearbeitet wurden und unter Umständen nach dem Malprozess auch umgedreht werden können. Sie zeichnen sich durch eine besondere Art der Spannung zwischen ihren Teilen aus, einer Spannung aus Gemeinsamkeiten und Unterschieden, den Verklammerungen und Abgrenzungen samt einem ungenannten, unbekannten Dazwischen. Immer benötigen sie ein Gegenstück, denn das Geheimnis ihrer Harmonie liegt in der Balance.

Skulpturen und Objekte

Eine Bemerkung noch zu den Köpfen, die ja auch Gefäße sind – Denkgefäße. Nicht weit entfernt davon steht die schwarze Skulptur »Denkgebäude«, deren oberer Teil ein liegender Kopf ist – Kunstkenner denken vielleicht an Brancusis »Schlummernde Musen«, freilich von diesem aus Bronze und Alabaster gefertigt, während Schlotters große plastische Arbeiten aus Holz sind und höchstens auf Metallflächen als Basis stehen. Hier die hohe Frauenfigur mit schmaler Taille, »Queen« genannt wegen ihrer königlichen Haltung und ihrem Kopfputz, einer Art Krone.

Ebenfalls ein Torso ist die kleine »Nymphe«, die sich unter der Uhr ein bisschen fremd zu fühlen scheint – sie steht sonst an einem Teich und wer sie kauft, sollte ihr unbedingt ein entsprechendes Ambiente gönnen …

Oben finden sie die ausdrucksvolle »Geste« (mit den beiden Händen) und die »Figur«, zwischen denen 16 Jahre liegen, unten die »Stele« mit dem blauen Gesicht.

In einer Vitrine gibt es außerdem ein Dutzend kleiner Objekte, auf die ich im Einzelnen nicht eingehen will. Nur so viel: bis auf wenige aus Terracotta oder Ton geformte Figuren sind es überarbeitete Fundstücke, witzige, phantasie-anregende »objets trouvés« wie die Assemblagen aus verschiedenen Materialien, der »Kamm« in dem so allerlei hängen blieb, oder »Geräuschlos« mit dem anspielungsreichen Titel »Ceci n’est pas …« – Sie wissen schon: Magrittes Pfeife.

Fundstücke

Gefundenes spielt eine immense Rolle bei Schlotter, seien es tatsächliche objets trouvés, also Gegenstände aus dem Alltag, aus dem Garten, von unterwegs mitgebracht, die seit jeher in Schränken und Regalen aufbewahrt werden und irgendwann Verwendung finden, gern auch nur als Idee für gemalte Dinge oder Undinge. Daneben gibt es gefundenes Material verschiedenster Art: alte Papiere, gebrauchte Leinwand, Fotografien oder andere Abbildungen aus Büchern und Magazinen, die übermalt, überzeichnet, collagiert werden, und zwar derart, dass man meistens nicht mehr erkennt, was Vorlage und was künstlerischer Eingriff ist.

Schauen Sie sich nachher in der einen Vitrine die »Bildinterventionen in Mischtechnik« aus der Serie »Wie zur Zeit der Wunder« an oder versuchen Sie »Die Spur erschöpfter Dinge« zu ergründen, auch eine Serie, deren Titel wiederum auch ein Zufallsfund ist, nämlich einem Gedicht des surrealistischen Dichters Paul Èluard entnommen.

Darüber, in welchen literarischen Texten Schlotter schon überall seine Titel gefunden hat, ließe sich jetzt lange sprechen, ihm kommt jedoch nicht nur seine Lektüre dafür zupass, sondern fast genauso oft das Hören von Musikstücken.

Beispiel: »My Back Pages«. Bei vielen von Ihnen wird es jetzt vermutlich schon im Kopf summen, denn den Refrain kennen Sie: »Ah, but I was so much older then / I’m younger than that now«. Na? Klar: Bob Dylan.

Inspiriert von seinem Song, beziehungsweise Zeilen daraus (wir finden, dass Dylan den Literaturnobelpreis doch nicht ganz zu Unrecht erhalten hat), Zeilen, die auf den Blättern zu lesen sind (wie »using Ideas as my Maps«) hat Schlotter im vergangenen Jahr zunächst eine kleinformatige Serie geschaffen und zwei Blätter davon vergrößert.

Die Technik ist kurz gesagt ungefähr folgende: Auf der Rückseite von Papieren, auf der Schrift oder Prägungen durchscheinen, wird collagiert, übermalt, das Ganze gescannt, gedruckt und malerisch weiter verarbeitet. Der Effekt gerade bei den »Blow ups« ist grandios, mich begeistern diese drei Papierarbeiten, von denen die beiden äußeren eben »My Back Pages« heißen, während das mittlere einer anderen Serie entstammt: »Macht und Pracht«. Vorlage war das Berliner Schloss mit seinen barocken Spuren, darüber hat Schlotter gezeichnet: Boote und etwas (durch das rote Kreuz) an Decken erinnerndes – man darf durchaus an Überfahrten denken.

Diese drei Werke sind »Hybride« aus dem letzten Jahr, ein zweiteiliges großes, das sogar diesen Titel trägt, stammt aus der Anfangszeit dieser Werkgruppe, von 2009: Gebündelt und gekreuzt, geschichtet und gemischt – überraschen die Hybrid-Bilder mit neuen geheimnisvollen Formen und leuchtenden Farbkombinationen, erscheinen zugleich aber vertraut; blaue Stücke und biomorphe Teile schweben entgegen den Gesetzen der Schwerkraft, Strukturen durchdringen und überlagern sich, Striche schaffen Räume und der Raum wandelt sich zur Fläche. Spontan meint man, Früchte, Samen, Blüten zu sehen – oder täuscht man sich? Sind es Zellhaufen mit Kernen, Wasserwesen, Insekten, Innereien? Der Künstler nennt diese Werkserien »Naturgeschichte« und »Aus der Naturlehre«, das klingt seriös, wissenschaftlich und eindeutig. Basieren sie doch auf alten Schautafeln aus dem Biologieunterricht. Die älteren unter uns werden sich an solche noch erinnern – an die ambivalenten Gefühle, anziehend und abschreckend zugleich.

Fragmente dieser Lehrtafeln, übrigens perfekte Vorlagen, weil in ungerastertem Siebdruck hergestellt, wurden von Schlotter übermalt, überklebt, gescannt, geplottet und wiederum übermalt. Zu den traditionellen künstlerischen Techniken wie Collagieren und Übermalen kommen die neuen Möglichkeiten des Scannens (kennt inzwischen jeder) und Plottens, des vergrößerten Ausdruckens der Digiprints auf einem Trägermaterial, das der Leinwandstruktur ähnelt. Seit einer Reihe von Jahren benutzt er diese neue Art der Mischtechnik, entstanden aus mehreren, aufeinander folgenden Arbeitsgängen – in der Musik würde man von Sampeln sprechen.

Farbigkeit

Vielgängig und komplex kann die Herstellung von Bildern sein, aber auch spontan und in einer großzügigen, temperamentvollen Kombination aus Malen und Zeichnen.

Etwa bei der Werkreihe der »Capriccios« – das sind die leuchtend roten Papierarbeiten. Grundiert wurde mit einem Pigment (Fundstück aus alten Malerbeständen), versetzt mit Acrylbinder, jedoch so, dass das Eigenleben von Material und Auftrag sichtbar bleibt. Darauf hat Schlotter mit schwarzer Kohle oder Farbe gezeichnet – Formen von Schalen, Schoten, Früchten, Teilen, Strukturen, die wir, auch in ihrer Bewegung, bereits kennen, oft angeschnitten, als zeige das Blatt einen Ausschnitt – damit wir Betrachter weiterdenken können.

Apropos denken: Bei dem italienischen Begriff »Capriccio« drängt sich natürlich der Gedanke Goya auf, dessen Radierzyklus »Los Caprichos« die spanische Gesellschaft in den 1790er Jahren kritisch-satirisch beleuchtet, das bekannteste seiner rund achtzig Blätter ist »Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer«.

Bei Schlotter trifft der Wortsinn – Einfall, unbeschwerte Laune – vielleicht mehr zu als bei Goya, und seine ethymologische Vermutung, dass »capriccio« von capra = Ziege herkommt und so was wie Bocksprünge bedeutet, leuchtet unmittelbar ein. Dass es auch mit kapriziös verwandt sein könnte, behaupte ich jetzt mal frech.

Ich war aber eigentlich beim Thema Farbigkeit. Neben dem leuchtenden Rot findet sich ein gedeckteres warmes Chromrot, Gelb gibt es sonnig leuchtend und ocker, dann das hochgiftige »Schweinfurter Grün« (ein Türkis wie bei den oxydierten Kupferdächern) aber vor allem: Blau!

Ultramarinblau oder, wie der geschätzte Kollege und Freund Tobias Wall sagte: »Schlotterblau«. Er ist studierter Kunsthistoriker, ich darf es also guten Gewissens entlehnen.

Trotz der Farbigkeit, die sich im Lauf der Jahre und Jahrzehnte wandelte und derzeit gewissermaßen parallel vorhanden scheint, ist Peter Schlotter eher Zeichner als Maler – behaupte ich jetzt mal – und zwar wegen der Strichführung, der subtilen Binnenstrukturen, der Transparenzen.

Eines meiner Lieblingsbilder in dieser Ausstellung heißt »Chrysalis«. Ich kannte den Begriff bisher nicht, Peter Schlotter hat mich aufgeklärt. Unter Chrysalis versteht man das Insekt in der Metamorphose, also der Verpuppungsphase, dem Puppenstadium zwischen Larve und Insekt. Das deutsche Wort »Puppe« allerdings ist zu stark von dem Lieblingsspielzeug kleiner Mädchen zwischen Baby- und Barbie- geprägt, deswegen taugt der zoologische Fachbegriff besser.

Was die Arbeit auszeichnet: Auf einer ungrundierten Leinwand entpuppt sich ein vielschichtiges Bild, da scheinen Flügel durch und Extremitäten – elfenhafte Beine (es sind, so wurde ich belehrt, Hände aus einem medizinischen Buch) –, ein Kokon ist mit weißem Strichen angedeutet, aber zwischen diesen Schichten kann man sich verlieren … Oder an Mörikes Gedicht denken: »Sieh, der Kastanie kindliches Laub hängt noch wie der feuchte Flügel des Papillons, wenn er die Hülle verließ«…

Dass daneben die schwarze Nymphe steht, kann kein Zufall sein: Sie wissen, dass als Nymphen die noch unentwickelten Insekten, in einem Stadium zwischen Larve und Imago, dem zoologisch so genannten Erwachsenenzustand, bezeichnet werden, ich dachte, eigentlich vor allem bei den Libellen. Aber verlassen wir jetzt die Biologie. »Imago« bedeutet ja nun auch das Bild und das Bild entpuppt sich gleichfalls beim Machen …

Aus den Büchern, Tag für Tag

Allmählich komme ich zum Ende, möchte aber doch noch ein paar Sätze über die Tagebücher und die Malbücher verlieren. Seit 1979 füllt Peter Schlotter jährlich ein bis zwei dieser großformatigen, eigens für ihn angefertigten Bände, dazu kleinere Künstlertagebücher und Skizzenbücher. Tag für Tag notiert er zeichnerisch, malerisch, collagierend seine Gedanken, Erlebnisse, Empfindungen, planlos und rätselhaft, aber konsequent; bewusst-unbewusst, manchmal als Notat einer später ausgeführten Bildidee, immer als Bewahren von Erinnerung. »Was vom Tage übrigblieb«, möchte man formulieren – nach dem Titel eines übrigens unbedingt lesenswertes Romans des aktuellen Literaturnobelpreisträger Kazuo Ishiguro. Dessen Essenz ist, etwas unzulässig verkürzt, die Erkenntnis des Protagonisten, dass am Abend, also dem Ende des Tages wie am Lebensabend, noch einmal die Lichter aufleuchten, ein Rückblick nötig und möglich wird, der – das muss man vielleicht gar nicht explizit sagen – ein Konglomerat ist von Freude und Wehmut, Bestätigung aus Gelungenen, Bedauern über Versäumtes, ein vielfältiger Rückblick jedenfalls.

Da gibt es ein Bild, rotgrundig, hochformatig, ziemlich neu aus dem letzten Jahr, darauf eine hellblaue-graue Schale auf einem Tisch, darüber zwei dieser dynamischen, schoten-fisch-förmigen Flugkörper und etwas Übermaltes, Vergangenes, dazwischen eine positive wirkende gelbe Linie, ein Sonnen- oder Mondverlauf möglicherweise – und darin steht »memoria della memoria«. Es sei eine Erinnerung an alte eigene Bilder, sagt Schlotter, das glauben wir ihm gern.

Ich hatte, Sie erinnern sich, etwas versprochen: einen Titel für das unbenannte Bild (o.T. Gehäuse) mit dem kompakten bräunlichen Möbel, ein Kasten / Schrank auf dünnen Beinen vor schlotterblauem Hintergrund, darauf eine gelbe Schale, auch dies ein vielfaches memoria: Die Leinwand mit Naht und Knopflöchern gab die Komposition vor, die drei Schubladen bergen allerlei undefinierbare, rätselhafte Strukturen. Ich gebe dem Bild einen Titel, ob er dem Künstler gefällt, weiß ich nicht: »Memorabilien«, oder deutsch: »Denkwürdigkeiten«.

© Irene Ferchl, März 2018